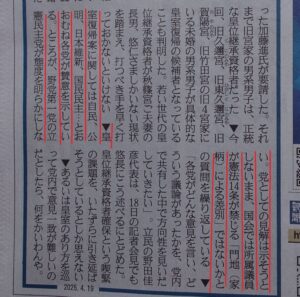

産経新聞4/18付けのトップ一面に次の記事が掲載されていた。 戦後、占領政策で皇籍離脱を強いられた宮家が存在していました。

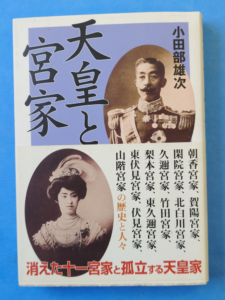

戦後、占領政策で皇籍離脱を強いられた宮家が存在していました。

その数は11宮家、80年経過している中、すべての宮家が復活することが存続のためとなり、日本国(大和)として護持しなけらばならない伝統と歴史です。

宮家に名は、

朝香宮家、賀陽(かや)宮家、閑院宮家、北白川宮家、久邇(くに)宮家、竹田宮家、梨本宮家、東久邇宮家、東伏見宮家、伏見宮家、山階(やましな)宮家。

子供の頃、皇籍離脱のニュースで聴いて民主主義、平等から行われたと理解していましたが、今振り返ればアメリカが国体を壊し日本を弱体化させるための方策だったと思えてきました。

戦争で敗北し自信を失った日本人には民主、平等の叫びが心地よく、この占領政策がいいものと映ったのでしょう。

戦後の教育で皇室文化を意義を教えなくなり、個々の考え方に委ねられたため国体護持が危うくなってきました。 産経抄の赤線部を読むと、

産経抄の赤線部を読むと、

皇室復帰案に関して自民、公明、日本維新、国民民主、・・・おおむね各党が賛意を示している。ところが、野党第一党の立憲民主党をが態度を明らかにしていない。党としての見解は示そうとしないまま、国会では所属議員が憲法14条で禁じる『門地(家柄)による差別』ではないかとの質問を繰り返している。・・中略・・皇位継承資格確保という喫緊のの課題を、いたずらに引き延ばしているとしか思えない」と書いている。

この記述から立民は皇室の存続を真剣に考えていないという事がわかります。

何故、そうなるかと言うと立民の所属議員の出自が影響しています。

帰化人議員が多い政党故に、日本の文化、伝統に理解を示さず反対しているのだと思えてきます。

通名で立候補しているため彼らの出自を知らない選挙民が大半なのではないでしょうか。

今、日本国民は戦前と違い深く理解しているとは思えませんがニュースの報道から皇室の存在意義は理解しているように思えます。

今、日本で国としての伝統、歴史、文化を尊重していこうという国体護持を真剣に考える根っからの日本人国会議員が何人いるのか、将来が危うい感じがします。

今、日本の一番の問題点、選挙制度です、帰化すればだれもが被選挙権が得られるという事。

悪用されれば日本が乗っ取られます。

国として無防備すぎます。

皇室の存続意義をどう思う。

戦後教育で育った日本人が大半を占める社会になっている現実を見ると、ここにきて占領軍の狙いが現実化したとしか思えません。

※子供の時、ある大人から「坊や、マッカーサーは日本人の勇気と団結心を恐れて占領政策で弱めようとしている。」と聞かされた経験があります。

戦後、自由、平等、民主、民主と騒ぎ、戦後復興の切っ掛けとなった朝鮮戦争以降、金、金と経済に執着し、より大切な価値を見失って80年が経ち、もう取り返しが利かないかもしれません。

コメントを残す