私が居合に関心が向いたのは合気道(5段学生時代から始め、社会人となって合気道を指導した時期がありました)の稽古体系に体術、剣術、杖術があり、組太刀、組杖で稽古をします。

組太刀の稽古は木刀で行います。

真剣を使わないので、真剣ではどうなのかと興味を持ち、それが切っ掛けで居合の稽古を始めました。

14、5年間居合稽古を止めていたのですが、奄美民謡の稽古がコロナ禍で、人混みを避ける必要が出て来たので中断していました。

電車に乗って都心へ行くのが理由でした。

その空いた時間を居合の稽古にあてようと再開したのです。

再開して5年が経ちましたが、居合の稽古をやり始めた30年前と違い、インターネットの発達でYouTubeから海外に広く居合が普及しているのを知りました。

戦後はGHQの指令で剣道、柔道、居合などの武術は禁止されていました。

それが今では海外に広まり、多くの人が居合の稽古に励んでいることを知りました。

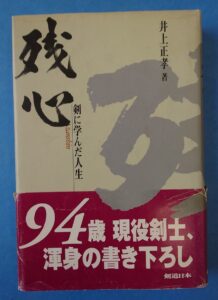

ここに至るまでの切っ掛けが次の本に記されていました。

その記述を書き記します。

「・・・・戦後武道禁止令が出され、一時剣道も柔道もできなくなったが、まずは柔道が解除され、昭和28年には剣道もできるようになった。しかし居合は刀を持った刀法であり、スポーツの範疇には入らないからいつまで経ってもダメだ。と※長(ひさし)はしょんぼりと淋しそうにしていた。・・・

※額田 長(ぬかだ ひさし)1900年(明治33年)~1984年(昭和59年)。早稲田大学剣道部で活躍する一方で中山博道、橋本統陽に居合を学ぶ。全剣連発足時から理事に就任し剣居両道を修行、剣道範士八段、居合道範士九段。

・・・その時私(著者 井上正孝)が「そんなことないよ。体操競技を見てごらんなさい。点数で勝負をつけ、オリンピックでも世界大会でも、盛んにやっているじゃないですか。居合もあの形式でやれば、すぐにできますよ。」と言うと、長さんは「なるほどそんな手があったのか」と大喜びで、檀崎友彰先生などと協議して現在の居合道の※制度やルールを制定し、今日への盛大へと導いたのである。・・・」本より引用。

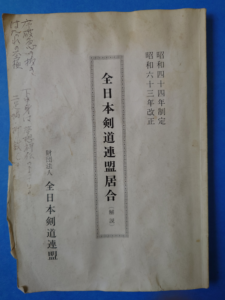

※現在は全剣連制定居合と呼び、古流とは一線を画しています。

昭和44年5月制定 委員長政岡壱美 委員 山蔦重吉 紙本栄一 檀崎友彰 沢山収蔵 額田長

GHQも徐々に武道の理解を深めていき、居合もその勝負の仕組みをスポーツとして理解し解除したのでしょう。

それが今日では日本に留まらず世界に広く普及しているのです。

その背景には「侍」のイメージを映画から知り、白人社会でも受け入れられたのでしょう。

黒澤明監督の功績大です。

映画「七人の侍」の物語が、自己犠牲、利他の精神を発現し、武士道の理解へと向けさせ、YouTubeで見る限り居合の稽古をする西洋人はサムライ気分に浸っているように伺えるのです。

今でもそうですが「武士道」に偏見を持つ人もいますが、「大和精神」が海外の人に受け入れられているのでしょう。

コメントを残す